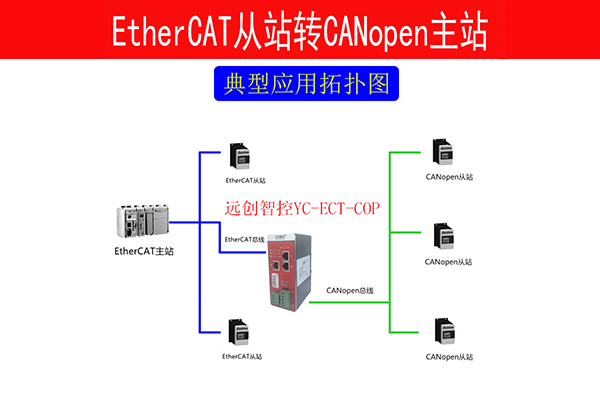

ETHERCAT转CANOPEN连接CANopen系统中的从站的应用

在构建或扩展工业自动化系统时,采用远创智控YC-ECT-COP网关连接不同协议的设备,可以避免因协议不兼容而导致的复杂系统架构设计和高额的定制开发成本。相比于重新设计整个系统以统一使用一种协议,使用网关可以在现有系统基础上进行灵活的扩展和集成,减少了系统开发的时间和成本,同时也降低了系统维护的难度和风险,提高了企业的生产效益和市场竞争力。

ETHERCAT和CANOPEN不通讯?远创智控YC-ECT-COP告诉你不是问题! 作为生产管理系统的关键部分,数据互联互通至关重要。然而,由于ETHERCAT和CANOPEN是两个不同的协议,它们之间的通讯一直是个大问题。这时,远创智控YC-ECT-COP闪亮登场!

YC-ECT-COP是一款自主研发的通讯网关,可以将ETHERCAT网络和CANOPEN网络连接起来,实现两个协议之间的互联互通。作为ETHERCAT从站,它可以连接到ETHERCAT总线中,而作为CANOPEN主站,它则可以连接到CANOPEN总线中。这样一来,数据通讯再也不是问题了!YC-ECT-COP的出现,无疑是生产管理系统的一大福音! 远创智控YC-ECT-COP的问世,为生产管理系统的数据通讯提供了有力的保障。相信未来,这款通讯网关会在越来越多的生产领域发挥出其重要作用。以下是配置方法供大家参考。

0.1 配置网关 ETHERCAT 输入输出长度

1, 使用网线将电脑与网关EtherCAT接口连接。

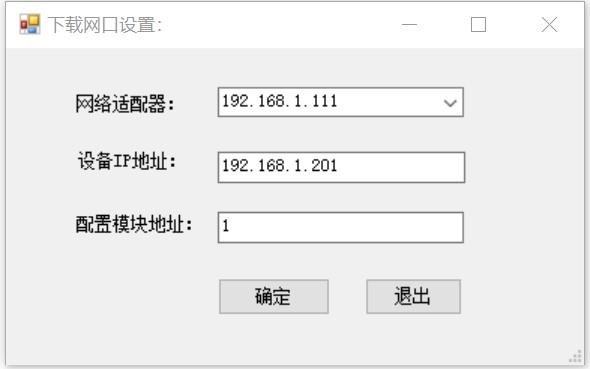

2, 打开 GW Modbus Builder 软件,设置软件使用的 IP 地址

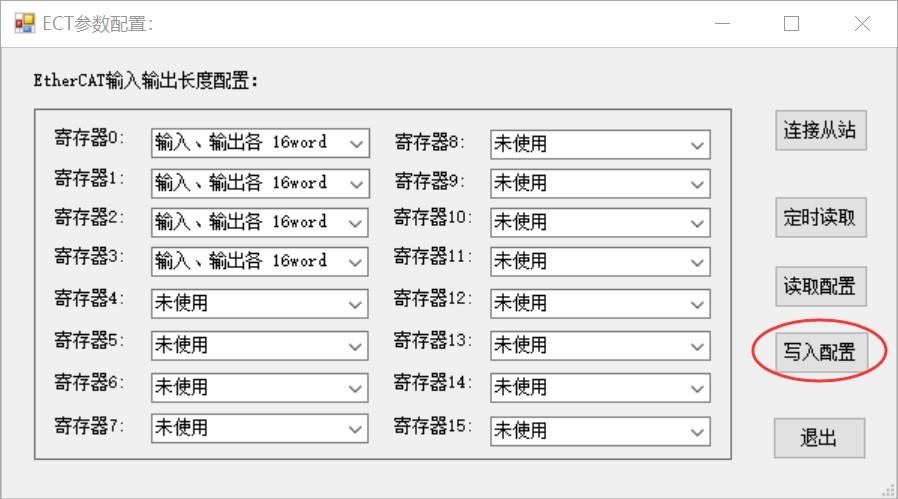

3, EtherCAT 配置”。

4, 点击“连接从站”按钮,连接成功后其他按钮会变成可以点击的状态:

4, 点击“连接从站”按钮,连接成功后其他按钮会变成可以点击的状态:

5, 点击“读取配置”按钮后,显示网关目前的实际数据长度配置:填写用户需要的输入、输出数据长度,点击“写入配置”按钮:

6, 设置完毕后,网关拨码的第 8 位拨到 OFF,然后重新给网关供电。

0.2 配置网关的 ETHERCAT 从站

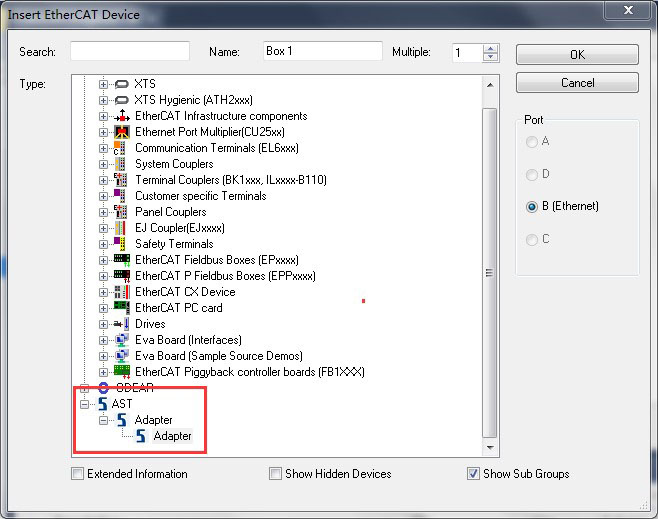

7, 将网关 xml 文件拷贝到主站相应路径下:

8, 添加主站,添加ETHERCAT 从站,选择网关设备,如下图所示。

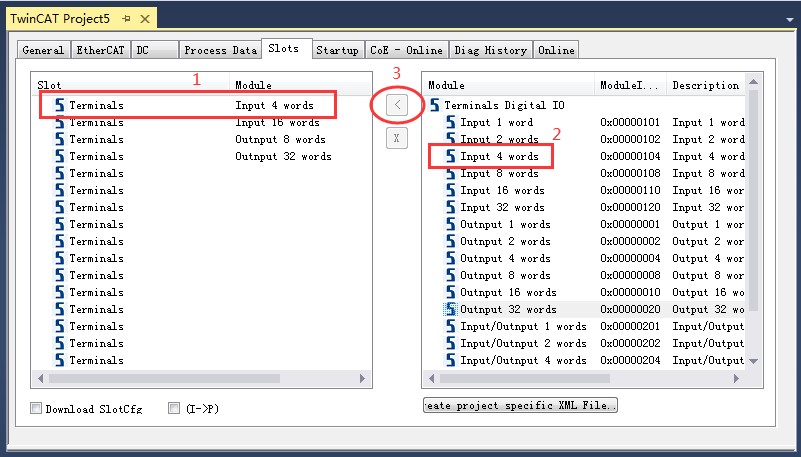

9, 配置输入输出数据的页面。 如下图所示,在 Slot 列表中,一共可以添加 10, 条配置信息。右侧 Module 列表的每一条配置选项,都可以添加到 Slot 中。按照下图 1、2、3 的操作顺序,可以将 Module 添加到 Slot 中。

配置 CANOPEN 主站

导入 EDS 文件

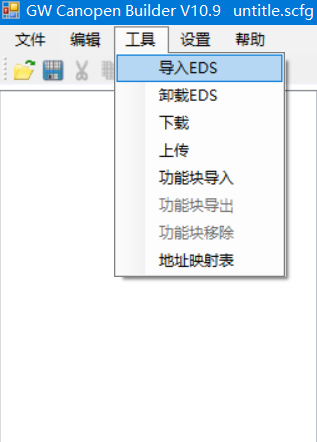

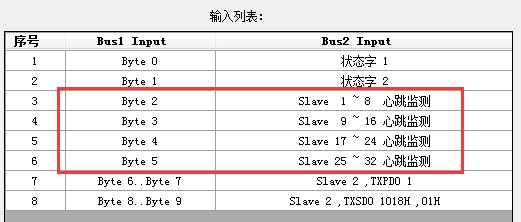

11, 打开 GW_Canopen_Builder_V10.9.exe 软件,点击“工具——导入 EDS”按钮。

11, 打开 GW_Canopen_Builder_V10.9.exe 软件,点击“工具——导入 EDS”按钮。

0.2.1 添加 CANOPEN 站点

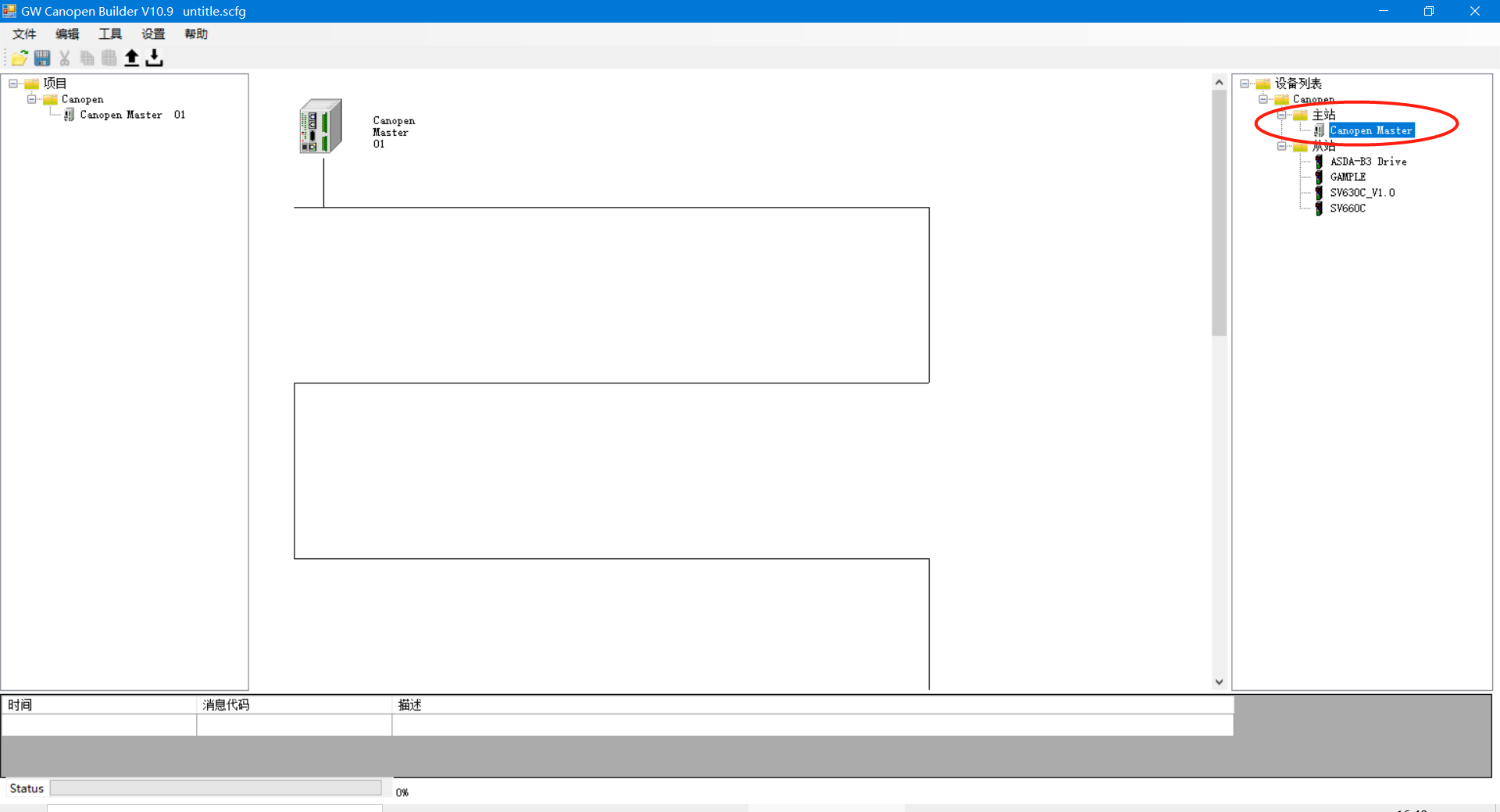

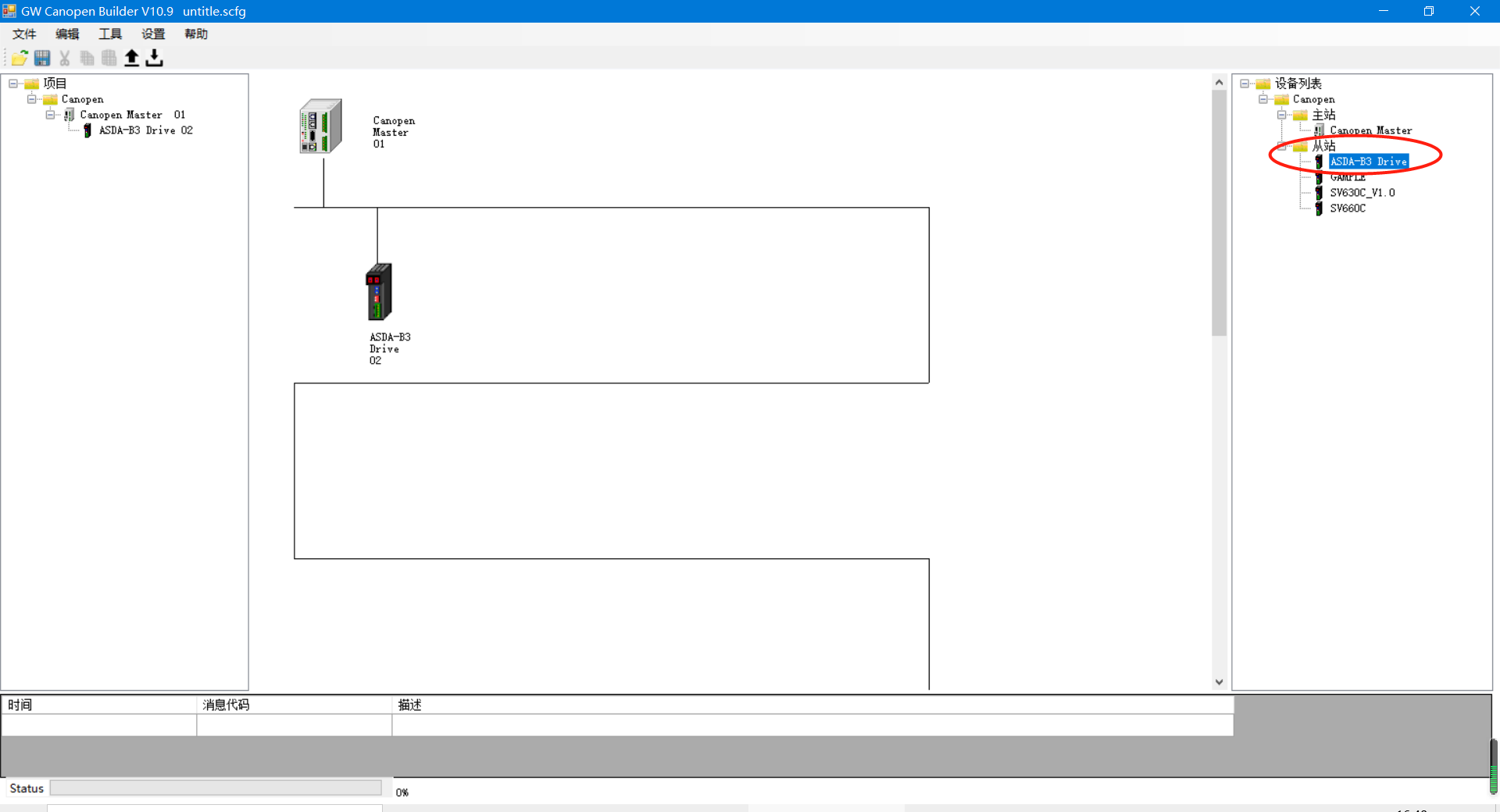

12, 添加的 CANOPEN 从站在右侧位置。

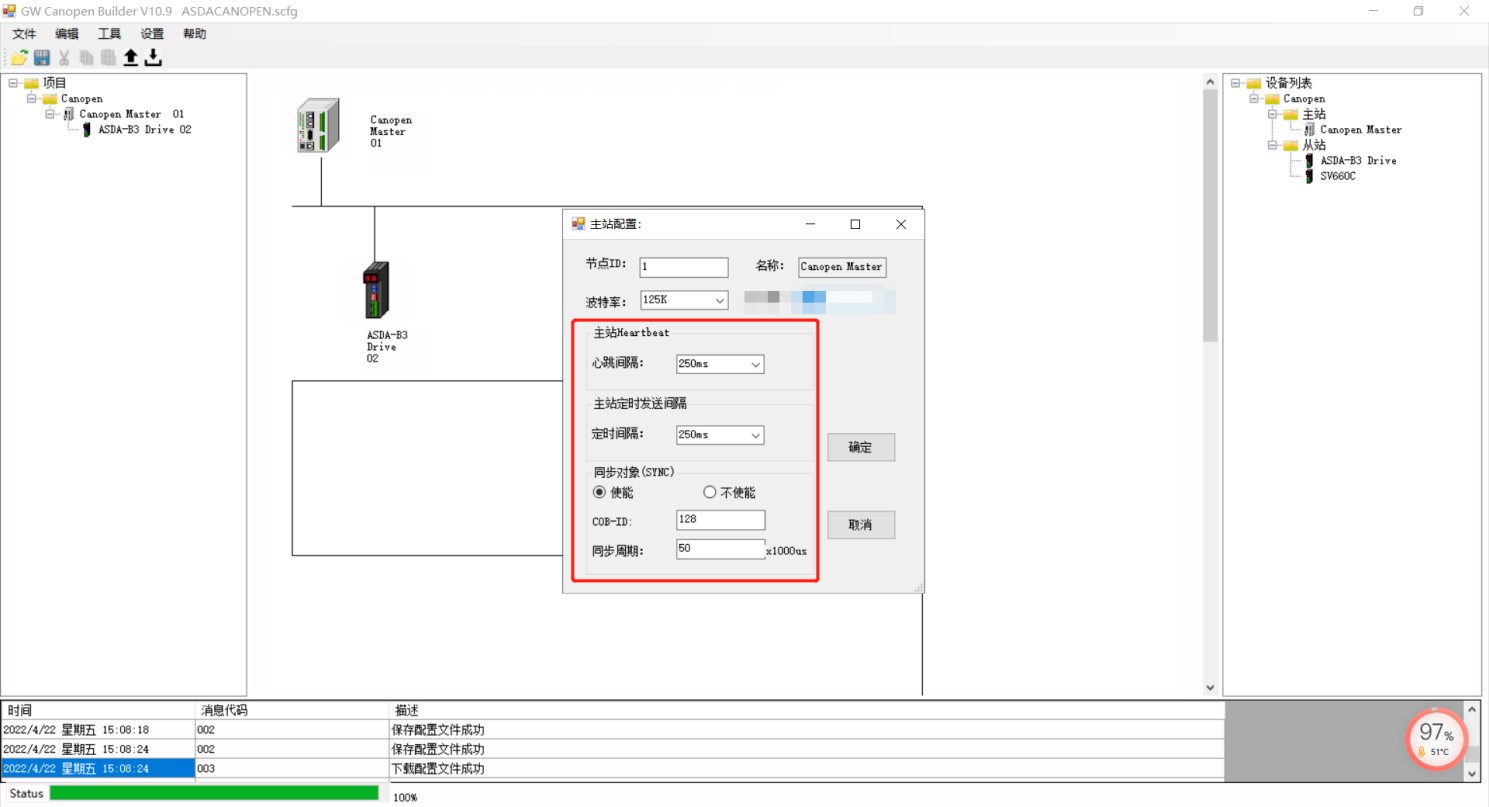

13, 右键单击主站图标,选择属性页面,设置主站波特率、定时发送间隔和主站心跳时间,如下图:(注意:如使用同步对象 SYNC 命令则需要使能 SYNC,连接多台 CANopen 从站时,必须使能该功能)

配置 PDO根据需求选择需要映射的参数,以添加 6040“控制字” 、6060 “运行模式”为例,选择添加上 6040 或 6060

0.2.2 配置 SDO

14, 通过“SDO 配置”,添加 SDO,点添加按钮,添加 SDO。

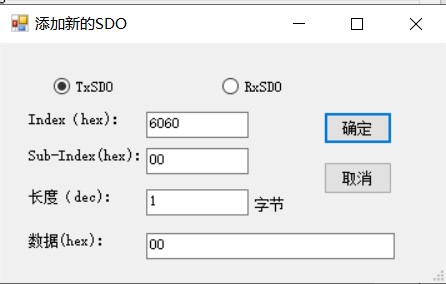

15, 选择 TXSDO 按钮,输入索引、子索引、数据长度。输入完毕后点确定。

15, 选择 TXSDO 按钮,输入索引、子索引、数据长度。输入完毕后点确定。

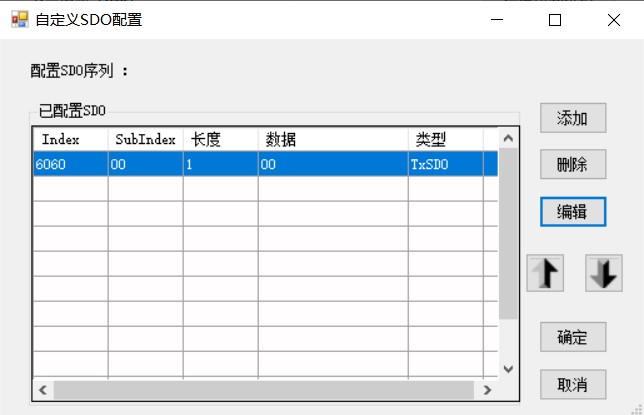

添加完成后如下图所示:

添加完成后如下图所示:

0.2.3 下载配置

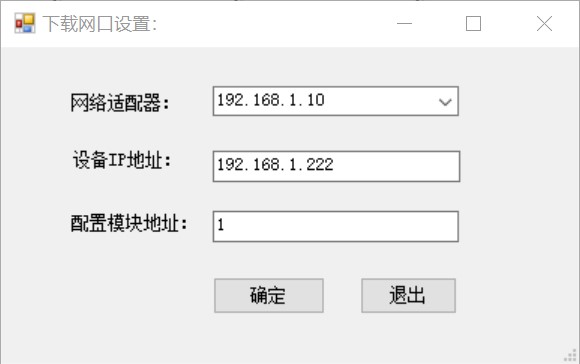

16, 将电脑设置成 192.168.1.10。点击菜单栏“设置”—“以太网设置”, 选择电脑的IP。

17, 启动 PDO 通讯

18, 网关自动为从站添加 32 个 bit 的在线监测,监控从站的心跳状态。

从站心跳在线时,显示 1。从站心跳离线时,显示 0。

远创智控YC-ECT-COP成功解决了 ETHERCAT 协议与 CANopen 协议之间的不兼容性问题,使企业在设备选型和系统集成过程中拥有更大的灵活性。企业可以充分利用现有的 CANopen 设备资源,同时引入先进的 ETHERCAT 设备,无需担心通信协议的差异,提高了设备的利用率和系统的兼容性,降低了因协议不兼容导致的设备更换成本和系统集成难度,保护了企业的已有投资,促进了企业技术的逐步升级和改造。